なぜ、国産杉を使うのか?

木はもっとも優れた住まいの建材です。

木には針葉樹、広葉樹、その中でもさまざまな種類があります。

数ある木の中で、ハクモンが国産杉の無垢材を使うのはいくつもの理由があります。

杉が持つ『6つ』の吸収作用

湿度を吸収

熱を吸収

衝撃を吸収

においを吸収

音を吸収

光を吸収

湿度を吸収

木材の作用の中で特に知られているのが調湿作用です。『木は呼吸している』とは周囲の湿度が一定になるように

自動調節する能力を持っているということです。湿度が高い時には空気中の水分を吸収し、低い時には放出することで一年を通して室内を快適な湿度に近づけます。

夏場は湿気によるジメジメした不快感を緩和します。杉のフローリングですと素足でもべたべたせずさらさらとして心地良く快適さをもたらせてくれますよ。

冬場は空気乾燥による感染症を緩和してくれます。木材を多く使った施設はそうでない施設に比べてインフルエンザの罹患率が25%も低いという結果が報告されています。

熱を吸収

杉には細胞壁がつくる無数の隙間があり、中に熱を伝えにくい空気がいっぱい詰まっている為、保温・保冷効果に優れていて熱しにくく冷めにくいという特徴をもっています。

杉の熱伝導率はコンクリートの12分の1、塩化ビニールの14分の1、広葉樹(サクラやブナ)の16分の1、鉄だと483分の1という低さです。

床がコンクリートやビニールタイルなどの場合、20分~30分経過すると、足裏から体温が奪われ身体が冷え切ってしまいますが、本物の杉のフローリングならばヒヤッとした冷たさを感じることがなく、

ほんのりとした温かみを感じることができます。スリッパいらずで、思わず靴下も脱いで素足になりたくなる心地よさです。ごろごろと寝転がりたくなりますよ。

熱をつたえにくい秘密とは

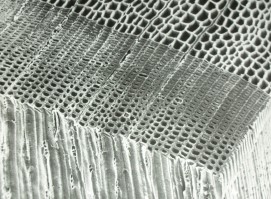

写真の杉材の電子顕微鏡です。

段ボールのように空気層がとても大きいのが見てとれます。

杉の優れた点の多くがこの構造に支えられています。熱を伝えにくい空気が詰まっているおかげで、夏は涼しく、冬場は暖房効果を高めてくれます。

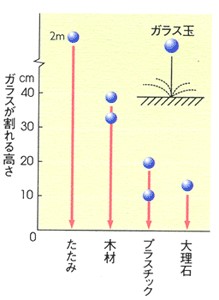

衝撃を吸収

木材の中でも特に空気層が多い杉は適度な柔らかさを持ち、体にかかる負担(足腰の負担)軽減し、日々の疲労を和らげてくれます。

木のクッション性でケガ防止

家の中で転倒して骨折やケガなど…よく耳にする話ですが、木の床であればクッション性により衝撃が和らげられ、大きなケガを防ぐことが出来ます。

小さいお子さんなどはコロコロとよく転びますが、木のクッションで守ってくれるので安心ですね。

学校の体育館が板張りなのも納得です。

資料:宇野英隆「建築アラカルト」鹿島出版会、1986

臭いを吸収

日常生活での悪臭、とっても気になりますよね。

日常生活の『四大悪臭』とは・・

アンモニア → トイレ臭、汗

硫化水素 → 下水のトラップ臭(卵の腐ったような臭い、硫黄の臭い)

トリメチルアミン → 魚が腐ったような臭い(生ごみ臭)

メチルメルカプタン → 玉葱の腐ったような臭い(生ごみ臭) 参照:悪臭防止法:昭和46年法律第61号として公布

日常生活の悪臭は、上記の4種類で8割以上を占めます。

杉の発する芳香『フィトンチッド』は、生活の中で発生する悪臭の元となる化学物質を分解します。(科学的には中和します)。

そして、森林浴しているかのようなすがすがしい空気にしてくれます。フィトンチッドは広葉樹よりも杉やヒノキなどの針葉樹のほうが発散量が

多いのです。さらに外国産木材よりも国産木材のほうが多く含まれています。森林の中で動物のフンや死骸は微生物により分解され、植物が取り込んでアミノ酸を作り出します。植物はアミノ酸を組み合わせて

タンパク質や成長に必要な脂質やビタミンなども作りだすことができます。植物は生きるために必要な栄養素を自分で作るしくみをもっているのです。

そして不思議なことにフィトンチッドの消臭作用により分解された悪臭成分も、なんとアミノ酸類となるのだそうです。

杉やヒノキなどの針葉樹の森林は、広葉樹と比べれば腐葉土が少なく、養分も豊富とは言えない地で育ちますが、自らが必要な栄養を補う為に

たくさんのフィトンチッドを発散させて悪臭を栄養分に変えているのだとしたらすごいことですね。

参考:森林・林業学習館「森林生態系の概要」より

参考:フィトンチッド普及センター資料より

音を吸収

空気層が多い杉は幅広い周波数の音をバランスよく適度に吸収する効果があり、話し声や物音が柔らかく聞こえます。

木材がピアノやバイオリンなど様々な楽器に使われているのは、木がまろやかな音色を出してくれるからでしょうね。

光を吸収

木材は表面にミクロ単位の細かい凹凸があり、これにより、光を散乱して反射が弱められるため、目に優しく視覚疲労を和らげる効果があります。

そして紫外線をよく吸収するので、反射した光にはほとんど紫外線が含まれていません。さらに自然がつくりだした不規則な円錐模様と直線が入り混じった木目や色合いには交感神経を抑制する『1/f(えふぶんのいち)のゆらぎ』があるとされ、気持ちを和ませてくれます。(リラックス効果を得られます。) 資料:「木を生かす」(財)日本木材備蓄機構 木造校舎では鉄筋コンクリート造校舎に比べて、 先生の慢性疲労の訴えが少ないという報告があります。杉に含まれる成分の「セドロール」には血圧を低下させ心拍数を減少させる作用もあり、内装に木材を使用した学校は学級崩壊の率が低いという実験結果もています。校内暴力(攻撃的な性質)がなくなり、不安や抗うつ症・劣等感・神経質がなくなった(情緒の安定)という統計もでました。船舶の船員室は、長い時間狭い空間に閉じ込められることによるストレスを少なくするため、木材が使われていることが多いとのことです。 資料:木造校舎の環境が及ぼす教育効果調査報告書(財)日本住宅・木材技術センター(1994)

山に資源が増えています

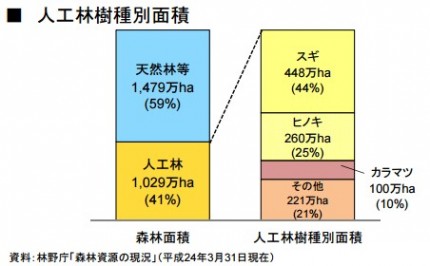

私たちの国、日本は世界有数の森林国です。国土面積の3分の2にあたる約2,500万haが森林です。その約4割(1,000万ha)は人が植え育てた人工林で、蓄積が

毎年約1億㎥増加し、現在は約49億㎥となります。スギやヒノキの割合が占めています。

今、国産材の利用が増えてきています。2016年の国産材の自給率が30%を上回りました。環境を配慮して国産材を使おう!という運動も多く、関心がある方が増えています。国産材は高額というイメージをもたれている方が多いかもしれませんが、これからは輸入材から国産材利用にシフトしていくと言われています。価格競争も起きることでしょう。国産材の中でも杉は日本全国が産地で、豊富にあります。

これからが使い時

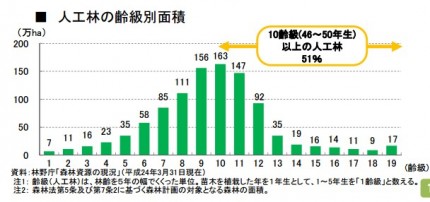

人の手で植えられた木が建築などに使えるようになるまで40年。

人工林には高齢級の森林が増えていて、今まさに資源として最も利用時期を迎えています。木を伐って有効に使うことで、林業発展に繋がり、また育林・間伐することで下草が生え保水力に富む森となり、大雨などでの災害の被害を防ぐことができ、地域の環境が守られます。

木はたくさんの炭素を固定化する(炭素の貯金箱)機能があり、木材として木造住宅に使われても炭素の固定化機能は変わらず保ち続けます。木造住宅を建てて永く住み続けることで、地球の温暖化防止にも繋がっていきます。

健康に暮らすベースとなるのは室内環境を良くすること、そして日々の暮らしを楽しむことです。

木に包まれた生活は、健康的で心地よく、美しい木目は住む人に安らぎを与え、暮らしに潤いをもたらせてくれます。杉の無垢のフローリングはやわらかく、はっきり言って簡単に傷や凹みがつきます。重くて硬いものを落とせば何ミリかは凹むことでしょう。でもある程度は簡単に修復できます。もしも合板のフローリングであれば貼り付けた板がはがれ、下のベニヤ板が見えてきてしまいます。そして元には戻りません。無垢の木は水をたらして長時間放置したらシミになります。でも、無垢なので年月と共に飴色の味わい深い色みに変化していきます。そしてシミも目立たないので気にならなくなります。意識して見なければわからないのです。そうやって杉の木は生活にすっかり溶け込んでいくのです。物を落とした凹みや傷は、日常生活でどんなに注意していても防ぐことができません。ですが、杉の無垢材にはそれ以上の良さがたくさんあります。本物の杉の木は身体に優しく、あたたかく、守られている安心感を与えてくれます。木のことを知れば知るほど優れた構造、さまざまな効能に驚きますよね。「木の文化」を生み出した日本人が、もっとも誇りとする木造住宅を次世代に受け継いでいくことが、日本に住み、家づくりに関わる私たちの使命だと考えています。